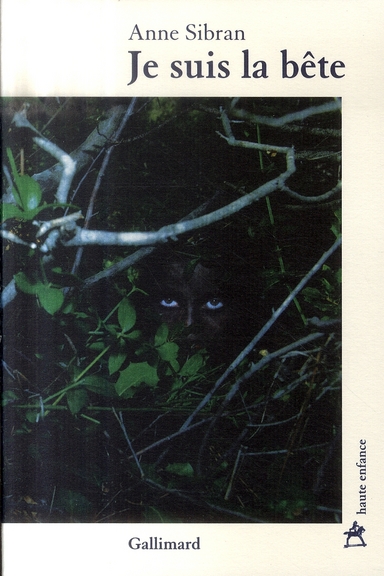

Un jour, ils m’ont poussée dans un placard, puis ils ont refermé la porte. Et je ne les ai jamais revus. Ni la femme qui m’a sortie de son ventre. Ni l’homme qui me portait un peu. J’aurais dû en mourir, s’il n’y avait eu cette bête, entrée par la forêt, sous le carreau cassé. Et j’ai sucé son lait, et j’ai suivi son pas…

La nuit se lève. Ça met le bleu du ciel dans les troncs, les feuillages. Avec ce clair de nuit qui fait de l’ombre à l’ombre, allume dans les toiles les yeux des araignées.

Le jour est pour les bêtes à sève. La nuit est pour les bêtes à sang. Quand nos proies gonflées de graines, de fleurs, de fruits sont mussées à dormir, dans les fentes, dans les nids. Quand la terre fait comme la chair d’une viande vive, roulée dans les brindilles. Où nous plongeons la patte, où nous fourrons le nez. Quand chaque empreinte dresse une odeur, où la fourrure s’entortille. Puis soudain disparaît.

L’autrice réussit magistralement le tour de force de nous mettre dans la peau d’une « bête », il y a de la dureté, de l’organique, une vibration… Transfuge de la forêt, l’enfant peut-il retrouver son nom, une place dans le monde des humains ?